ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

TRADUIT DU FRANCAIS https://wordpress.com/post/gorboffmemoires.com/3881

Юлия Алексеевнa Горбовa (1904-1998) Париж, 1995. Cемейный архив М. М. Горбовой (c)

Юлия Алексеевнa Горбовa, Париж, 1930. Cемейный архив М. М. Горбовой (c)

Исходная точка– фотография мамы молодой, такой, какой я ее никогда не видела. Напротив та мама, которую помню только как старую, или очень старую, даму. Точка прибытия известна: уже почти двадцать лет, как ее нет, и, несмотря на многочисленные разногласия, противостоявших нам, я не могу забыть ее. В этом блоге, призванном служить опорой памяти моих потомков, речь пойдет только о ее страстной привязанности к России, где она никогда не была, о ее общественной деятельности в различных русских благотворительных организациях и о ее антисемитизме, который так тревожил нас. Остальное – наша привязанность, недомогания, радости и печали – относится к семейной передаче, прежде чем время окончательно сотрет следы нашей семьи.

В стране с такой придирчивой администрацией, как и во Франции, только административное чудо позволило моей матери работать до восьмидесяти шести лет; в 1990 году она сама закончила свою должность экономки в доме русских престарелых Сент-Женевьев-де-Буа. Я жила на улице Дю Бак, квартира освобождалась на лестничной площадке: мы стали жить бок о бок. Из непокорной дочери я постепенно превратилась в мать моей матери.Тогда мы встретились.

Юлия Алексеевна Попович (1904-1998) была дочерью священника; судя по фамилии, возможно даже целого поколения священников. Я ничего не знаю об этой русской или очень обрусевшей семье, живущей в Кишиневе, в Бессарабии (ныне Молдавия), где мамин отец руководил городской семинарией. Она мало говорила о своем прошлом, а когда это случалось, у меня всегда возникало впечатление, что она стремилась его приукрасить. Я помню присутствие братьев и сестер, определенное материальное благополучие (я храню ее фотографию в теннисном костюме), няню, которая повела ее в общественные бани – потрясение перед обнаженными телами – и воспоминание о счастливой провинциальной молодости с друзьями, пикниками… и о незабываемом вкусе Бессарабского винограда.

Алексей Попович. Кишинев, 1938 г. Cемейный архив М. М. Горбовой (c)

Мария Ацоном, мать Ю. А. Попович, 1938 г. Cемейный архив М. М. Горбовой (c)

Проверяя некоторые данные на русском веб–сайте об эмиграции (очень хорошо документированном, зачастую лучше, чем французские аналоги), я обнаружила, что ничего не знаю о семье своей матери. Имена директоров семинарии упоминаются, но я не могу найти Алексея Поповича. Я, конечно, сожалею об этом, но по сути это не имеет значения, потому что, в рамках этого блога, только мамина судьба меня интересует. Долгий перелом отделил ее жизнь среди русской эмиграции от жизни ее семьи, оставшейся в Румынии, и я не пойду по стопам Даниэля Мендельсона (The Lost, 2006), который отправляется на поиск своих родителей, пропавших без вести в стыдливо именуемых на западе « восточных » странах. Редкие письма доходили до нас, мы знали, что они живы, но при Чаушеску могло случиться все, что угодно…

Забывая о том, что Бессарабия была аннексирована Россией в 1812 году, мама возненавидела румын: вернувшись в 1918 году в свою страну, они последовали примеру своих предшественников, навязывая в одночасье использование своего языка. Мама говорила, что это стало причиной ее последовавшего отъезда в Париж (ей было 26 лет). Тот факт, что она ни разу не упоминала о какой-либо истории любви или помолвке, несомненно говорит о тайне: в двадцать шесть лет молодая девушка редко остается одна. До конца жизни мама ни разу не намекала на другого мужчину. По крайней мере, в моих глазах еe жизнь должна была начаться и закончиться с моим отцом. Воплощение христианской морали XIX века, маму можно определить одним словом: «долг».  Ю. А. Попович в Монморанси, 1932 г., когда папа за ней ухаживал. Cемейный архив М. М. Горбовой (c)

Ю. А. Попович в Монморанси, 1932 г., когда папа за ней ухаживал. Cемейный архив М. М. Горбовой (c)

В то время девушке не полагалось путешествовать одной, и в 1930 году она уезжает в Париж со своей подругой Надей Бидерман, направлявшейся туда с матерью. Покинув то, что можно назвать «окраинами Империи», все три женщины вдруг оказались в Париже, в самом центре активного движения младороссов, где Светлана Казем-Бег держала семейный пансион. Под руководством харизматичного Александра Казем-Бега (1902-1977) это движение объединяло молодых людей, которые под смелым лозунгом «царь и советы» ставили себе целью реформировать Россию после падения коммунизма. Юная Юлия Попович встречается с моим отцом, в 1934 году, выходит за него замуж, по замужеству становится француженкой. Я их единственной ребенок.

Еще не говоря по-французски – (мама всегда сохранит русский акцент и своеобразный оборот фраз: « jamais on ne sait pas » и « когда надо,так надо »…сегодня стали семейными кодексами ; уточняю, что дома мы говорили только по-русски), – она сначала работает в интернате в Монморанси под названием « Голодная пятница »: только русские могут так называть интернат для нуждающихся детей. После довольно благополучного перерыва во времена моего рождения – папа устроился на работу шофером у культурного банкира, который к нему хорошо относился ; еврей, г-н Моргенрот вернулся в Соединенные Штаты накануне войны, – маме пришлось следовать примеру многих эмигранток, берущих работу на дому: день и ночь она вязала для дома моды, имя которого я до сихь пор не забыла, Анни Блатт.

1940 год: эвакуация перед немецкой армии, война. С апреля 1941 года по октябрь 1943 года Юлия Алексеевна Горбова становится воспитателем в интернате, расположенном в Вильмуассоне (фотография, открывающая этот блог, относится к тому времени). Во главе его стоит княгиня Вера Кирилловна Мещерская (1876-1949), заведующая домом престарелых в Сент-Женевьев-де-Буа, где, как мы видели выше, мама положит конец своей профессиональной деятельности. Моя мать была сильной и смелой женщиной. В течение почти полувека она руководила колониями отдыха, была генеральным надзирателем различных домов престарелых: комитета Земгора (Кормейль-Ан-Паризис), русских инвалидов (Монморанси), Розе-ан-Бри, Сент-Женевьев-де-Буа…

Удостоверение княгини Мещерской

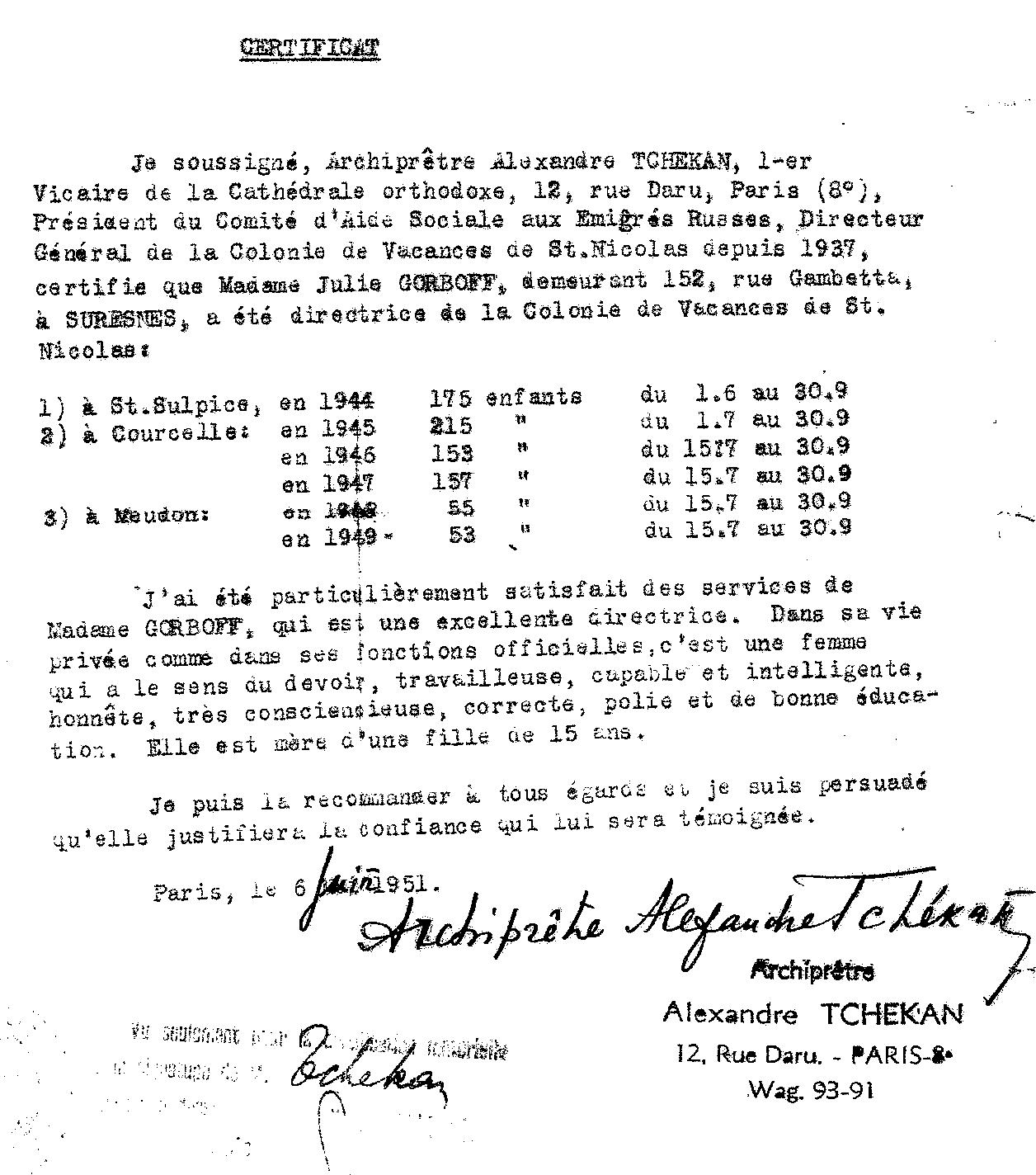

Удостоверение протоиерейя Александра Чекана

Удостоверение протоиерейя Александра Чекана

Когда я вспоминаю маму, мне сразу приходят в голову три вещи: она чувствовала себя русской прежде всего, была страстно привязана к России и императорской семье и не любила евреев. Я объясняю себе генезис этой любви к России – где, напоминаю, она никогда не была – ненавистью к румынам и очень русофильской семьи. Всю жизнь мама будет чувствовать себя в изгнании из страны, где она не жила (здесь наши судьбы встречаются), и рассказы моего отца о России постепенно становятся ее собственные воспоминания.

Происхождение маминого антисемитизма легко объяснить: он происходит из детства, проведенного в Кишиневе, городе, печально известном своими погромами (в 1903 и 1905 годах, первый с полусотней погибших). На этой земле, где евреи составляют почти половину населения и пользуются более благоприятными условиями, чем те, которые были навязаны им в 1791 году Екатериной II в районе проживания (больницы, право на владение землей, красивая синагога), она с самого рождения дышит антисемитизмом. Широко распространенный среди русских, а позже и советских людей, антисемитизм был разделен и некоторыми эмигрантами, которые подчеркивали роль евреев в установлении коммунизма. От реакции я стала филосемиткой.

Чтобы закончить с маминым антисемитизмом, но не с ее воспоминаниями, я хотела бы рассказать « историю поезда ». Вот она : в 1938 году (мне было два года) мы поехали в Кишинев, чтобы познакомиться с семьей Поповичей ; мой отец вернулся в Париж раньше нас. В обратном поезде, когда мы приближались к границе, еврейка в панике попросила маму забрать ее девочку с ней. Не знаю, какой хитростью маме это удалось. Папа рассказывал мне эту историю после войны, в то время, когда не говорили о Шоа ; когда мои дети и внуки начали понимать, что такое антисемитизм, она стала отправной точкой для дискуссий. Им нужно было знать, что – в отличие от антисемитской ненависти и Холокоста, – предрассудки бабушки исчезали, когда речь шла о спасении ребенка.

А французы ? В первые годы жизни во Франции у моих родителей было много друзей, все русские. Молодость, изгнание, язык и осуждение коммунизма объединяли эмигрантов. Поворотный момент возник после окончание войны : некоторые друзья вернулись в СССР, другие уехали в США или в другие страны, третьи, благодаря своим профессиональным успехам, постепенно терялись из виду. Случай с моими родителями был особый: живя с 1952 года в доме для русских престарелых эмигрантов (где, напоминаю, мама была генеральным надзирателем) и, следовательно, находясь с ними в постоянном контакте (выходные часто были посвящены посещению больных в больнице, папа добровольно служил шофером), у них не было времени завязывать отношения с французами. И даже если бы им захотелось расширить свой горизонт, это было бы не просто.

Сегодня мы не отдаем себе отчета, насколько изменился мир: в отличие от рабочих или крестьян начала ХХго века, обладающих ныне исчезнувшей простотой нравов, средний класс населения Франции, то есть мелкая буржуазия, избегал всяких отношений с иностранцами, и, какими бы приятными людьми они ни были, дверь оставалась для них закрытой. Живя в тяжелых условиях, русские чувствовали себя по-настоящему комфортно только между собой. Пришлось дождаться моего поколения, то есть учебы во французской школе, чтобы нас стали иногда приглашать в гости,- за отсутствия приличного жилья мы не могли пригласить их к себе. Эта проблема была решена только с улучшением наших жилищных условий, то есть к концу шестидесятых годов, но мы тогда уже были взрослыми, и молодые французы не разделяли предрассудки родителей.

Да и сказать по правде, у мамы не было других интересов, кроме России. Ее контакты с французами ограничивались теми, с кем она встречалась по работе: врачом (доктор Ле Гэ, я его еще помню) или персоналом заведения. В своем роде мама была незаменима: учила хорошим манерам молодую санитарку по прозвищу «дикарочка» (говорить «да», а не «да-с»), которая, когда мама поселилась на улице Дю Бак, привезла показать ей своего новорождённого ребенка, поднимала настроение постоянно депрессивной прачке, одалживала деньги торговцу овощами, когда у него были проблемы с наличностью и т.д. Эта щедрость шла, вероятно, рука об руку с желанием показать французам природу русского народа.

Перебирая старые фотографии, я нашла те, что висели на стене маминой спальни. Рядом с привезенным из Кишинева ковром (он был соткан специально для нее, на нем стоит и дата ее рождения), повешенным на стену, как принято на Ближнем Востоке, видны фотографии императорской семьи. Они свидетельствуют о безусловной любви мамы к монархии, любви, которую она перенесла на Де Голля и Солженицына, которому она писала письма. Великие люди моей матери – не поэты, а рыцари.

Ю. А. Горбова,1995 г, с внучками. Cемейный архив М. М. Горбовой (c)

Монархистка, антисемитка, страстно любящая страну, которую не знала,постоянно говорящая о своем «долге» а не о своих правах, расистка, националистка, фашистка, что еще? Сегодня мама была бы воплощением этих грехов… Бедная Баби! Прости меня за то, что я так выставляю тебя на всеобщее обозрение: я делаю это потому, что знаю, что ты одобрила бы этот блог, потому, что он не может существовать без тебя, свидетеля эмиграции и члена семьи Горбовых.

Поздравительная открытка мамы внучкам

В последние годы мама много читала. Я исчерпала русский фонд библиотек VI и VII округов Парижа и многих других… Витте, Герцен ( который у нее был в почете, еврей!), Кропоткин, Кюстин, Радищев, Керенский, воспоминания тех, кто имел дело с государем, лже-Анастасия, Троцкий… она читала все. Затем она принялась переписывать целые, на ее взгляд, самые важные, страницы книг. Тридцать четыре тетради были так заполнены –«Ты их прочтешь после моей смерти?» – спрашивала она. Я уверяла ее, что да, я их прочту… но мы обе знали, что я этого не сделаю. Я сохранила четыре или пять тетрадей, прежде, чем решилась сжечь остальные. Любя Россию, ни разу не посетив ее, мама переписывала чужие тексты, чтобы передать своим детям ее привязанность к стране, которую, как сама считала, понимала лучше кого-либо…Какая странная судьба!

Она понемногу начала терять рассудок. С силой и упрямством, которые всегда были ей свойственны, мама решила, что надо разослать резюме своих тетрадей («моя работа», говорила она) редакторам. В течение нескольких месяцев я лгала, уверяя, что послала рукопись, говорила, что часто приходится долго ждать ответа, что издательства не утруждают себя ответом… до того дня, когда все это чуть не приняло драматический оборот. Я отчаянно искала выход из тупика, и как-то, проходя мимо издательского дома Грассе, зашла и попросила человека, ответственного за рукописи. Очаровательная дама как раз была там, и, о чудо, все было улажено за десять минут: на издательском листе, она написала записку, в которой, «…несмотря на несомненный интерес рукописи…», она полагала, что, «…к сожалению, эта работа не найдет читателей во Франции»…

Мама успокоилась, рак взял верх, и тетради исчезли с ее горизонта. Я перестала работать в 1997 году и оставалась при ней. Она написала инструкции по погребению: – Отправь мои вещи и работу в Россию, чтобы она послужила русской молодежи и будущей России, великой и родной. «Великой и родной »…. Мама провела свою жизнь под знаком этих слов, и я пишу эти строчки в ее память.

Марина Горбва, Париж, 30 января 2016 года

contact: gorboff.marina@gmail.com

И еще : Яков Горбов: письма к Вере:

gorboffmemoires.com

После моей смерти этот блог будет оцифрован и доступен на сайте городской библиотеки Дижона в рамках Фонда "Gorboff": patrimoine.bm-dijon.fr/pleade/subset.html?name=sub-fonds

[