Vladimir Nabokov (1899 -1977) quitte la Russie en 1919, étudie à Cambridge avant de s’installer à Berlin, où il écrit ses premiers textes, puis à Paris. En 1939, il émigre aux Etats-Unis et enseigne la littérature russe. A partir de 1941, il n’écrira plus qu’en anglais. Lolita (1955) le rend célèbre. Il passe les dernières années de sa vie dans un hôtel de Montreux, en Suisse.

Vladimir Nabokov (1899 -1977) quitte la Russie en 1919, étudie à Cambridge avant de s’installer à Berlin, où il écrit ses premiers textes, puis à Paris. En 1939, il émigre aux Etats-Unis et enseigne la littérature russe. A partir de 1941, il n’écrira plus qu’en anglais. Lolita (1955) le rend célèbre. Il passe les dernières années de sa vie dans un hôtel de Montreux, en Suisse. Joseph Brodsky (1940 -1996). Le jeune poète est envoyé en relégation dans le Grand Nord avant d’être expulsé de l’URSS en 1972. Il s’installe aux Etats-Unis où il enseigne la littérature, et obtient le prix Nobel en 1987. A l’exception de la poésie, il écrit en anglais. La vie des deux hommes est parallèles. Elle est le fil conducteur de ce billet.

Joseph Brodsky (1940 -1996). Le jeune poète est envoyé en relégation dans le Grand Nord avant d’être expulsé de l’URSS en 1972. Il s’installe aux Etats-Unis où il enseigne la littérature, et obtient le prix Nobel en 1987. A l’exception de la poésie, il écrit en anglais. La vie des deux hommes est parallèles. Elle est le fil conducteur de ce billet.

Avec l’arrivée de Gorbatchev au pouvoir et la chute du communisme, la « nostalghia » (de nostos, le retour, et alghia, douleur) dont les premiers émigrés avaient si cruellement soufferts et que certains avaient exploité sous couvert de cette « âme slave » si chère aux Français, refit surface. Paradoxalement, ce furent surtout les non-Russes qui incitèrent les émigrés au retour. La question-test : « Etes-vous déjà allée en URSS? » devint : « Et maintenant, vous allez rentrer? »… « Il est trop tard », disais-je, arguant famille, travail et habitudes de vie, sachant depuis longtemps que je n’irai jamais vivre en Russie. Le mythique point de départ de mes parents s’était depuis longtemps inversé au profit du point d’arrivée, départ d’une nouvelle vie. Nouveaux rivages, nouveaux ancrages.

Il apparut très rapidement que non seulement la grande majorité des émigrés de la seconde génération mais également ceux qui, dans les années soixante-dix, étaient arrivés dans le sillage des « dissidents », choisirent de rester en Occident. Les patriotes les plus ardents se contentèrent d’effectuer de nombreux allers-retours en Russie. Recrutés dans un premier temps par des firmes françaises, certains émigrés restèrent sur place afin de créer leur propre entreprise. Il y eut des mariages « mixtes » au sein desquels l’un des parents, venu de France, s’employait à maintenir dans la famille l’usage du français, et non plus du russe.

A de très rares exceptions près, cependant, personne ne franchit la véritable ligne de démarcation, l’abandon de la nationalité française au profit exclusif de la russe, l’une excluant l’autre. Chacun savait que l’imprévisible M. Poutine pouvait à tout moment fermer les frontières et nul ne voulait prendre le risque de remettre sa vie – libre circulation, respect des droits civiques -, entre les mains d’un homme issu d’une structure aussi puissante que le KGB. L’histoire de l’URSS était suffisamment riche en funestes exemples pour éviter de telles erreurs.

Les Sables d’Olonne, 2011. Ce café fut probablement le refuge de travailleurs maghrébins. Gorboff(c)

Décidément, quelque chose se déplaçait dans la perception du pays natal, de l’exil et de son corollaire, le retour. Car si tout voyage est unique, le retour au pays natal l’est plus que tout autre : mûrement réfléchi, il efface la fuitedouloureuse de l’exil. C’est l’aboutissement d’une vie.

Nous savons tous aujourd’hui qu’il ne suffit pas de retrouver sa terre natale pour que tout redevienne comme avant : lorsque l’exilé ne se reconnaît plus dans son pays d’origine qui, à son tour, ne le reconnaît plus, la déception est amère. Ulysse ne pouvait déroger à son devoir, qui était de retourner à Ithaque. Aujourd’hui, la mondialisation a changé la donne : les émigrés s’intègrent plus facilement que les émigrations précédentes, la pauvreté n’est pas comparable à celle des années vingt et les populations se mélangent. De nombreux émigrés rendent visite à leurs familles sans pour autant songer à s’installer au pays de leurs pères.

Cette nouvelle approche de l’exil ressemble à celle des diasporas arméniennes ou juives. Quel que soit le pays où il vit, le passeport qu’il détient, sa langue maternelle ou d’adoption, un juif demeure toujours, et partout, un juif, qu’il soit croyant ou athée. Nul besoin de revenir en Israël pour affirmer sa judéité. Il y a des juifs de New York comme il y a des Russes de Paris ou d’ailleurs. A l’image de ces diasporas éparpillées dans le monde, une nouvelle diaspora russe est en train de naître.

L’interrogation de tant d’émigrés de la première heure : les « vrais » Russes sont-ils « là-bas » ou est-ce nous, les exilés, qui sommes porteurs de la « vraie » Russie ? – celle d’une langue certes démodée mais pure de toute soviétisme, de la religion et des pratiques religieuses, du meilleur d’une culture non entachée de réalisme socialiste et de la bonne éducation, partie intégrante d’un monde disparu -, cette interrogation ne se pose plus aujourd’hui : la disparition de l’émigration est programmée. Nos descendants sont déjà des Français avec un petit « plus », celui d’un alibi culturel faisant la différence.

Speak Memory, de Vladimir Nabokov, paru en 1951, a été écrit en anglais. Le livre fut traduit en français sous le titre Autres Rivages. Nabokov, qui parlait parfaitement anglais en arrivant aux Etats-Unis, fut le premier auteur émigré abandonner sa langue maternelle et à contrôler la traduction de ses ouvrages en russe. Lui-même ne traduisit que Lolita.

Speak Memory, de Vladimir Nabokov, paru en 1951, a été écrit en anglais. Le livre fut traduit en français sous le titre Autres Rivages. Nabokov, qui parlait parfaitement anglais en arrivant aux Etats-Unis, fut le premier auteur émigré abandonner sa langue maternelle et à contrôler la traduction de ses ouvrages en russe. Lui-même ne traduisit que Lolita. Sont-ils encore des Russes, ces Russes qui ont abordé, puis adopté, des rivages autres que ceux qui ont été décrits par Nabokov ? Ce n’est évidemment pas un hasard si, dans l’intitulé du billet « Histoire d’une émigrée, la seconde génération », j’ai commis un lapsus révélateur. Née en France, je ne suis pas une émigrée et ne rêve pas d’aller vivre dans un pays qui, s’il fut celui de mes parents, ne fut jamais le mien. Si j’osais une comparaison, je dirais, paraphrasant Nabokov – « Je suis un écrivain américain né en Russie et formé en Angleterre où j’ai étudié la littérature française avant de passer quinze années en Allemagne. Je suis venu en Amérique en 1940 et j’ai décidé de devenir citoyen américain et de faire de ce pays mon foyer » – … je dirais … « Je suis une fille d’émigrés russes née en France qui, ni russe ni française, a passé sa vie entre deux cultures avant d’être sauvée par la langue française. »

Personne ne doute que Nabokov, Tsvetaeva, Berberova, Brodsky et tant d’autres exilés ne soient de « vrais » Russes. Ne le suis-je pas également lorsque, sans avoir connu la Russie, l’exil a tellement marqué mon enfance que je tente, par le biais de ce blog, de sauvegarder quelques fragments du passé de ma famille et, accessoirement, du mien, dans la mesure où il reflète une époque ? « Pour que cet instant (passé) existe, pour qu’il ne sombre pas dans l’oubli quand tous ses acteurs, moi y compris, auront disparu »…écrit Brodsky dans Loin de Byzance (1968). Le récit intitulé Dans une pièce et demi décrit sa vie d’enfant et d’adolescent à Leningrad, dans la demi-chambre d’un appartement communautaire des années cinquante, celle de n’importe quel enfant d’émigrés dans le monde, tellement semblable à la mienne lorsque je dormais dans la chambre parentale, rue Gambetta, à Suresnes, derrière un vieux piano désaccordé. Speak, Memory…

Vladimir Boukovsky, né en 1942, fut emprisonné pendant douze ans pour avoir dénoncé le traitement psychiatrique des prisonniers politiques. A la suite d’un échange de prisonniers, il arrive en Occident en 1976. Il vit aujourd’hui à Cambridge où il rédige des ouvrages dénonçant le système soviétique.

Vladimir Boukovsky, né en 1942, fut emprisonné pendant douze ans pour avoir dénoncé le traitement psychiatrique des prisonniers politiques. A la suite d’un échange de prisonniers, il arrive en Occident en 1976. Il vit aujourd’hui à Cambridge où il rédige des ouvrages dénonçant le système soviétique.« Ai-je vécu toute ma vie pour cette journée?« s’interroge Vladimir Boukovsky lorsqu’il revient pour la première fois à Moscou (1991)après son expulsion. Ceux qui, des décennies auparavant, étaient volontairement rentrés en URSS – Serge Prokofiev, Marina Tsvetaeva, ainsi que des milliers anonymes – ont payé cette journée de leur sang. Exception faite de Rostropovitch (1990), sillonnant le monde afin de donner des concerts, et de Soljenitsyne (1994), muré dans son travail de mémoire et d’écriture, la Russie d’avant et d’après la chute du communisme n’a vu ni le retour de Vladimir Nabokov ou de Joseph Brodsky, ni celui de Vladimir Boukovsky, André Siniavski, André Volkonski, Oscar Rabine, ou encore celui de citoyens de peuples annexés ayant, comme eux, fui le communisme, tels Milan Kundera, Tsvetan Todorov ou Julia Kristeva, pour ne citer que les plus connus.

L’idée d’un possible retour est au coeur des interrogations de ceux qui ont connu l’exil. En dépit de nombreuses invitations officielles, Nabokov a toujours refusé de revenir en URSS, ne serait-ce que pour un court séjour. « La Russie dont j’ai besoin est toujours avec moi : la littérature, la langue et mon enfance russe » disait-il, et si, en 1962, le voyage de Stravinsky à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire fut une apothéose personnelle, le compositeur revint mourir à Los Angeles. Nina Berberova ne fit qu’un seul voyage, qu’elle évoque dans une belle lettre à Bernard Pivot … »La même année, par l’effet de la perestroïka et de la reconnaissance que j’avais reçue en France, on m’invita en URSS (pas encore rebaptisée Russie) et le 5 septembre 1989, j’y fis mon premier, mon seul, mon dernier retour. Or vous, sitôt que j’en fus revenue avec le désespoir profond que m’avait donné le spectacle de la Russie exsangue, désespoir qui allait accélérer ma fin, vous m’avez appelée à nouveau »…

Nina Berberova (1901-1993) quitte la Russie en 1922 et s’installe avec son compagnon, le poète Khodassevitch, à Berlin puis à Paris. Son autobiographie » C’est moi qui souligne » la rend célèbre à 88 ans. Elle part enseigner aux Etats-Unis où elle meurt.

Nina Berberova (1901-1993) quitte la Russie en 1922 et s’installe avec son compagnon, le poète Khodassevitch, à Berlin puis à Paris. Son autobiographie » C’est moi qui souligne » la rend célèbre à 88 ans. Elle part enseigner aux Etats-Unis où elle meurt.En me replongeant dans les écrits de Nabokov, Brodsky et Berberova afin d’alimenter ce blog, j’ai vérifié une fois encore que la Russie des émigrés n’était pas celle de la géographie. « Elle n’est marquée sur aucune carte, les vrais lieux n’y figurent jamais ».. j’aime et cite souvent cette phrase de Melville. Nul besoin de vivre en Russie, et encore moins d’y retourner en quête d’un passé révolu pour être russe. Mais les choses sont loin d’être simples et cette dualité dont on nous dit tellement, et à juste titre, qu’elle est porteuse de richesse, a un revers : « Ni Russe, ni Française.. mais russe et française à la fois.. », ce sentiment m’a accompagné au long de ma vie. Regret de ne jamais pouvoir être simplement moi-même, vivant à ma juste place, loin de ces conflits d’identité qui sont le lot des exilés.

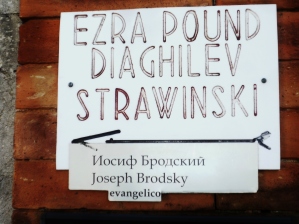

Venise. Cimetière de San Michele. Octobre 2015. Vers la tombe de Joseph Brodsky. Gorboff (c)

Venise. Cimetière de San Michele. Octobre 2015. Vers la tombe de Joseph Brodsky. Gorboff (c)Laissons parler Joseph Brodsky qui, on s’en souvient, fut proche d’Anna Akhmatova. « Il y a des villes où on ne revient pas…Je ne me vois pas touriste…Mon coeur est en Russie mais on ne revient pas là où on a perdu son âme ». Et encore « Je cesse d’être un citoyen soviétique mais pas un poète russe…car ils reviennent toujours, eux-mêmes ou sur papier »… Enfin « J’ai commencé à comprendre le monde après l’exil ».

L’oubli de la langue maternelle est sans aucun doute la peur la plus intime de l’exilé. En premier lieu, celle du poète, de l’écrivain et de l’intellectuel, ces créateurs de langage. La peur de tous les autres, ensuite, de ces anonymes dont nous faisons partie, pour lesquels la langue maternelle a toujours été celle de l’affectif et de la poésie, un refuge, une passion ou un gagne-pain. Et pourtant, rares sont les descendants des émigrés de la première heure qui parlent encore le russe entre eux ou avec leurs enfants. Et lorsqu’ils découvrent que des auteurs issus, comme eux, d’un monde dont ils cherchent à préserver le souvenir, n’utilisent pas leur langue maternelle pour la rédaction de leurs textes, la surprise n’en est que plus forte. « Je ne suis pas un auteur juif, je suis un auteur, qui est juif » écrit Philip Roth qui, à la différence de ses parents, n’a jamais parlé yiddish et n’en est pas moins devenu l’auteur que l’on sait.

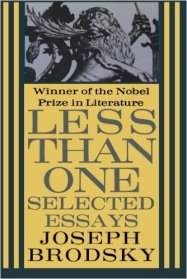

Less than one (1968), devenu Loin de Byzance dans sa traduction française (1988) fut, avec d’autres ouvrages en prose, écrit par Joseph Brodsky en anglais. Le lion de Saint Marc qui figure sur la couverture évoque Venise, où Brodsky aimait retourner en hiver. Acqua alta (1992) est consacré à cette ville où il est enterré.

Less than one (1968), devenu Loin de Byzance dans sa traduction française (1988) fut, avec d’autres ouvrages en prose, écrit par Joseph Brodsky en anglais. Le lion de Saint Marc qui figure sur la couverture évoque Venise, où Brodsky aimait retourner en hiver. Acqua alta (1992) est consacré à cette ville où il est enterré.« Ma propre carcasse et une machine à écrire. D’une autre marque et avec un autre clavier… sont les seuls points communs entre les morts et les vivants » dit encore Brodsky, qui ajoute « Deux langues sont une bénédiction ou une punition. Si je revenais en Russie, je souffrirais de ne pouvoir utiliser l’autre langue. » Et il évoque la mémoire de ses parents: « J’écris en anglais parce que je voudrais leur offrir une certaine marge de liberté, une marge dont la largeur dépend du nombre de ceux qui voudront bien lire ces mots…Ecrire sur eux en russe ne ferait que prolonger leur captivité…Que l’anglais donc, recueille mes défunts. En russe, je suis prêt à lire, à écrire des poèmes ou des lettres…Et pour ce qui est de moi, écrire dans cette langue (en anglais) est comme faire la vaisselle : une thérapie. »

Ainsi, pour mieux maîtriser leurs pensée, Nabokov et Brodsky, mais aussi Kundera et tant d’autres, abandonnent-ils leur langue maternelle pour écrire, c’est-à-dire livrer ce qu’ils ont de plus intime et précieux, dans une langue étrangère qu’ils ont appris à aimer. Nabokov, qui eut l’avantage d’arriver aux Etats-Unis en connaissant l’anglais, fut le premier à franchir ce pas.

Nul mieux que Julia Kristeva, peut-être, ne parle de la progressive immersion d’un individu dans une nouvelle langue … « Et pourtant, le bulgare est déjà pour moi une langue presque morte. C’est dire qu’une partie de moi s’est lentement éteinte au fur et à mesure que j’apprenais le français…; et qu’enfin l’exil a cadavérisé ce vieux corps, pour lui en substituer un autre – d’abord fragile et artificiel, ensuite de plus en plus indispensable, et maintenant le seul vivant, le français….Mais par-dessus cette crypte enfouie… j’ai bâti une nouvelle demeure que j’habite et qui m’habite, et dans laquelle se déroule ce qu’on pourrait appeler, non sans prétention peut-être, la vraie vie de l’esprit et de la chair… »

Marina Gorboff, Paris, 4 novembre 2015

Pour citer ce billet : Marina Gorboff, Paris, 4 novembre 2015 https ://wordpress.com/post/82436048/2510/

contact :gorboff.marina@gmail.com

.Après ma disparition, ce blog sera numérisé et accessible sur le site de la bibliothèque municipale de Dijon, dans le cadre d’un fonds Gorboff: