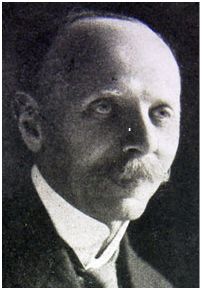

Jules Legras (1867-1939), professeur à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur la Russie.

C’est à Berlin, où le jeune étudiant Jules Legras (1867-1939) prépare l’agrégation d’allemand, qu’il rencontre des étudiants russes et découvre ce qu’il est convenu d’appeler « l’âme slave »… C’est le choc : Jules Legras apprend le russe et, deux ans plus tard, effectue un premier voyage en Russie (1892). Sa vie bien réglée d’universitaire enseignant la littérature allemande à Bordeaux et à Dijon balance désormais entre deux pôles, dont l’un domine : il aime la Russie – la langue, les hommes, la littérature, la manière de vivre, les paysages – avec une passion d’autant plus forte que lui-même n’est pas russe. De nombreux voyages en Russie et en Sibérie font de lui un slavisant reconnu et le conduisent à la Sorbonne où il enseigne la littérature russe de 1929 à 1936.

Je suis partie à la découverte de Jules Legras munie de deux indications : ce slavisant ami de la famille Gorboff avait demandé ma grand-mère Sophie Nicolaevna (1863-1949) en mariage. Jules Legras vivait à Dijon et un fonds d’archives, apparemment très riche, était conservé à la bibliothèque municipale de la ville. Et en effet, ce que j’ai découvert – un texte manuscrit totalement inconnu de Sophie Nicolaevna intitulé Un pogrome dans la Russie centrale (1919) – a dépassé mes prévisions les plus optimistes.

J’avais un autre élément en ma possession : ceux auxquels le nom de Jules Legras n’était pas inconnu affirmaient d’une voix quasi unanime qu’il avait travaillé pour le renseignement militaire français, le 2e Bureau. Dans un livre intitulé Mémoires de Russie (1920), Legras fait ouvertement mention de cette appartenance. Tout ce qui relève du renseignement suscite une curiosité d’autant plus vive qu’il est, par définition, secret. Je voulais trouver à partir de quelle date Jules Legras avait fourni au gouvernement français des renseignements sur la Russie et s’il était déjà en mission lorsqu’il avait fréquenté mes grands-parents. Les anglo-saxons confèrent une valeur très positive au devoir de tout citoyen d’informer son gouvernement (« l’intelligence » de la situation, dont le « Grand Jeu » si bien décrit par Kipling est un parfait exemple) et de nombreux voyageurs, professeurs, ethnologues, ingénieurs, etc. renseignent les services secrets sans pour cela être qualifiés d’espions, ni se considérer comme tels. On peut raisonnablement supposer que les Français qui, au tournant du XXe siècle, ont parcouru l’empire russe, ont également renseigné leur pays. Tel fut apparemment le cas de Jules Legras ainsi que celui de l’archéologue Joseph de Baye (1853-1931) qui sillonna et photographia la Russie et le Caucase entre 1895 et 1901 ; cette liste est loin d’être exhaustive.

C’est donc en consultant le fonds Jules Legras que j’ai découvert le journal qu’il a tenu de 1890 à 1939, date de sa mort. La richesse de ce document encore inexploité m’a impressionné.

Clichés S. Langlois.BM Dijon (avril 2015)

Clichés S. Langlois.BM Dijon (avril 2015)Personne n’a encore retranscrit ni sérieusement étudié ce manuscrit, et je suis persuadée que les historiens s’empresseront un jour d’exploiter cette nouvelle source d’information à tous points de vue extraordinaire. Je laisse à Sébastien Langlois en charge des fonds d’archives de la bibliothèque municipale de Dijon et fin connaisseur du fonds Legras, le soin de présenter ce journal.

Le journal commence en 1890, alors que Jules Legras effectue ses premiers séjours en Allemagne dans le cadre de son agrégation. Il couvre près de cinquante années de vie publique et privée, jusqu’en 1939, année de son décès. Ce document dépasse évidemment largement le cadre biographique de son auteur. Même si Jules Legras (1866-1939) est un personnage qu’il conviendrait de découvrir pour les multiples rôles qu’il a pu jouer au cours de vie, la simple évocation des lieux et des milieux qu’il fréquenta justifie l’édition de son journal : milieux germanistes et slavistes français, universitaires, politiques et militaires, aristocratie et haute bourgeoisie russe au pouvoir puis en exil… Le journal est écrit presque quotidiennement sur certaines périodes. Il vient raconter les faits et les impressions de son auteur, qu’il soit en poste à Dijon ou à Paris, en villégiature dans quelque station thermale ou en voyage dans cette Russie qu’il fréquente au total durant vingt- huit années, y passant en totalité près de dix ans de sa vie. L’homme a su rester discret, ce qui paraît logique pour un agent du renseignement. C’est pourquoi son action est très sous-estimée, même si son nom est parfois évoqué brièvement dans quelques études récentes (Coueré, Danilovna…). Pourtant, Legras est en contact direct durant cinquante années avec le monde russe. Initié par Paul Boyer qui en fait une de ses « créatures » pour le compte du gouvernement, le jeune normalien effectue son premier voyage en 1892. Très vite il se trouve propulsé au coeur de l’espace sibérien dont il va se faire le chantre auprès des investisseurs français. L’article d’Olga Danilovna sur Jules Legras et la polémique sur la colonisation* retrace parfaitement les enjeux de cette aventure. La particularité de Legras, c’est qu’il découvre la Russie à la fois par les salons de Pétersbourg ou de Moscou et sur le terrain, dans la plus lointaine taïga. Les ouvrages qu’il fait publier ne sont que la partie émergée, et bien fade en vérité, d’une activité débordante, faite de rencontres, de négociations, d’intercessions, ainsi que le montre la lecture du journal. De nombreuses personnalités liées au pouvoir politique et économique apparaissent, parfois sous la forme d’initiales ou de pseudonymes : le prince Sviatopolk-Mirsk, les Koulomzine, le général Michel Annenkov, Pobiedonostsev, les libéraux comme Milioukov ou Goutchov et, bien évidemment, la famille impériale…Le normalien devient professeur de littérature russe et rencontre les plus grandes plumes, à commencer par Tolstoï et Tchekhov pour lesquels il traduit des œuvres publiées en France. A l’heure de la coopération militaire alliée, Legras, grand spécialiste de la Russie tsariste, parfait connaisseur des réseaux en place, est intégré à la Mission militaire française en 1916 et en devient l’un des maillons essentiels sous les ordres du général Janin. Il se trouve au cœur de la mêlée quand survient Février puis Octobre où il se retrouve sous commandement bolchévique. Il poursuit l’expérience russe après Brest-Litovsk en suivant la mission militaire en Sibérie, tenant l’impossible coordination des unités présentes sur le long du chemin de fer avec, notamment les unités tchèques. Avec la victoire des Bochéviques, Legras suit le destin d’exilé de ses amis russes ( familles Gorline, Gorboff, Goutchkof, Alexei Remizov, Constantin Chevtchouk, Merejkovski, Boris Zaitsev, E. Vinaver, Pavel Milioukov, Georges Maklakoff, Sophie Kourakine …) . Il devient l’un des défenseurs de cette Russie fantôme auprès des autorités françaises, notamment dans le cadre universitaire. Parallèlement, il devient l’un des artisans (dans l’ombre) de l’affirmation tchécoslovaque, en se liant avec Louis Eisenmann et Ernest Denis, ce combat venant en quelque sorte se substituer à celui qu’il mena pour la Russie avant l’émigration.

Sébastien Langlois, BM.Dijon |

De Michel Strogoff à Jules Legras, le chemin de la Russie passe par la Sibérie… Pour cet homme curieux de tout, organisé, célibataire et parlant un russe parfait, les voyages sont un plaisir. Premier voyage en Russie … »Demain, je descends la Volga puis je partirai chez mon ami à 250 km de Nijni-Novgorod…muni d’un passeport spécial permettant d’exiger des chevaux avant tout le monde.. O Jules Verne ! » écrit Jules Legras en 1892 (il a 24 ans) à son frère Paul. C’est l’époque des « Voyages extraordinaires » : Michel Strogoff est paru en 1876, et les noms de Omsk, Tomsk, Irkoutsk… font d’autant plus rêver que le premier tronçon du Transsibérien vient d’être achevé (1888) et passe par ces villes. Et s’il serait ridicule de prétendre que les ouvrages de Jules Verne ont été à l’origine de l’amour de Jules Legras pour la Russie, on peut raisonnablement supposer qu’ils ne lui ont pas été totalement étrangers.

L’ex-libris de Jules Legras

Youli Antonovitch Legras – Jules (Youli) et Antonovitch, fils d’Antoine (le patronyme est une excellente transition entre le froid « monsieur » des francophones et l’usage trop familier du prénom, à l’anglo-saxonne) – est ouvert aux nouveautés de l’époque et même par des « chemins abominables » ne se sépare jamais de son appareil photo… « Deux fois, mon traîneau culbute et mes plaques photographiques, grand Dieu! ». Avec celles de Prokoudine-Gorsky, ses photographies de l’Empire russe seront parmi les premières réalisées. A l’image des voyageurs du XIXe siècle, un carnet de notes scrupuleusement tenu (cocher veste bleue rapiécée, forêt de bouleaux à gauche, etc.) sert de support à sa mémoire pour la rédaction de ses ouvrages – très descriptifs et détaillés, presque des reportages.

Comme il fallait s’y attendre, Jules Legras dissimule son appartenance au renseignement. Rédigés à la première personne, ses ouvrages font état « d’une mission de l’Instruction publique » ou « d’une enquête sur les mouvements de population et le peuplement de l’Asie russe »…Muni de recommandations lui ouvrant toutes les portes, dont celles de fonctionnaires de haut rang, le jeune professeur se rend trois fois en Sibérie : il dialogue avec les cochers et les filles de salle, rencontre des notables (tous décrits comme « bons » et « charmants ». Jules Legras sait que ses livres seront lus par qui de droit en Russie où il veut pouvoir revenir), s’enquiert des populations allogènes, des méthodes d’éducation et autres sujets aussi passionnants que le système régional de canalisation, visite bassins houillers et « points d’émigration » de travailleurs venus chercher fortune en Sibérie. Le voyageur revient ensuite à Moscou ou Saint-Pétersbourg afin de voir ses amis, fréquenter les milieux politiques et littéraires ; un séjour chez Tolstoï à Yassnaya Poliana lui confère un certain prestige auprès de ses interlocuteurs.

Photographie de Jules Legras sur un ordre de service prévoyant son retour en France au départ de Vladivostok en passant par Shangaï, 1919. BM Dijon

Photographie de Jules Legras sur un ordre de service prévoyant son retour en France au départ de Vladivostok en passant par Shangaï, 1919. BM DijonEn 1916, Jules Legras est intégré à la Mission militaire française. Dans un ouvrage intitulé » Mémoires de Russie » (1920) – s’il faut lire l’un de ses livres, c’est celui-là -, il fait le compte-rendu de ses activités sans dissimuler son appartenance au renseignement français. Le slavisant décrit la mauvaise préparation de l’armée russe avant la guerre, évoque ses entrevues avec le tsar et assiste à sa chute, raconte comment il fut fait prisonnier des bolchéviks, etc… Lors de la Première Guerre mondiale, Jules Legras servira une fois encore, mais sur un autre front : fort de sa bonne connaissance de l’allemand, il se porte volontaire pour aider le renseignement français à mener l’interrogatoire de prisonniers de guerre allemands.

Nous n’allons pas énumérer les livres, les traductions, les précis de grammaire etc. de l’infatigable Jules Legras qui, outre le récit de ses voyages, rédige le guide Baedecker de Russie (1913), entretient une correspondance avec les intellectuels russes et français, est membre du conseil de direction du « Monde slave », de l’Académie des Belles-Lettres de Dijon, du conseil municipal de la ville...

Pour en revenir à la famille Gorboff, je ne sais pas encore où les chemins de Jules Legras et de mon grand-père Nicolas Gorboff se sont pour la première fois croisés. La publication du Journal nous l’apprendra peut-être. Les deux hommes partagent l’amour de la littérature allemande (Jules Legras consacre sa thèse à Heine, Nicolas Gorboff connait parfaitement l’oeuvre de Goethe) et sont férus de pédagogie…Leur amitié se développe tant à Moscou qu’à Petrovskoe, la proprité familiale des Gorboff, où Youli Antonovitch s’installe pour de longs mois, parfois pour rédiger un livre. Ils se voient et s’écrivent souvent.

Fragment d’une lettre de Jules Legras aux époux Gorboff en voyage à Palerme,1906.

En survolant le journal de Jules Legras il m’est très vite apparu que celui-ci portait à Sophie Nicolaevna une admiration sans faille. Elle transparaît en maints endroits ; il voit en elle la femme idéale, celle dont il rêve sans oser lui-même franchir le cap du mariage.

- « S.N. ce soir, rajeunie par sa beauté. Que j’aime donc cette femme, comment pourrais-je m’ acquitter jamais ! »

- « N.M. part en voyage d’affaire. Resté seul avec S.N., nous causons des failles de simplicité, du manque d’accueil dans la société française, du luxe au lieu du confort » (1894)

- « Je lui dis franchement l’influence qu’a exercée sur moi la Russie, l’influence morale, surtout, par la spontanéité de la vie courante, par l’absence de formes et c’est encore plus vrai dans les sentiments. »

- « C’est aujourd’hui que je quitte ce nid douillet de Petrovskoe pour la troisième fois et chaque fois avec le même regret intense mêlé à cette idée de mariage que ce milieu paisible fait re-éclater en moi…La maison est vide depuis hier soir, et la maîtresse de maison s’y donne un mal infini pour tout préparer, tout enfermer, tout organiser. Elle doit être sur les dents et cependant elle est toujours souriante. C’est une femme admirable » (1902)

Jules Legras a été pour ma grand-mère ce véritable ami que chacun espère trouver dans le malheur. Rares sont ceux qui, pour assurer une vie décente à une amie, lui auraient proposé le mariage. Le geste est magnifique, digne d’admiration. La mémoire familiale dit que cette demande fut faite « en tout bien tout honneur » : il ne pouvait en être autrement. Ma grand-mère refusa mais des lettres conservées à la BM de Dijon (toutes rédigées en russe et datées de 1936, je ne sais où se trouvent celles de Jules Legras, si elles existent encore) montrent qu’à maintes reprises, Jules Legras lui vint matériellement en aide, notamment pour le loyer de l’appartement du 4, rue de Casablanca, manifestement trop cher – quatre grandes pièces, dont une sous-louée, les enfants participant à la mesure de leur moyens.

- .. »Mais je vous demande, cher ami, écrit ma grand-mère à Jules Legras, maintenant que vos moyens sont réduits (le professeur part à la retraite) de ne pas dépasser la somme que vous avez assignée…Je dois m’en sortir…sans peser sur qui que ce soit…Dieu sait ce qui vous attend, vous aussi… » (28 juillet 1936)

- … »Cher Youli Antonovitch, De tout cœur merci, cher ami ! Nous avons versé 650 francs et notre propriétaire est pour le moment satisfaite ».. (8 août 1936)

Sophie Nicolaevna et sa fille aînée Sophie (1891-1982) vers 1948, Paris, 4, rue de Casablanca. Archives familiales (c)

Sophie Nicolaevna et sa fille aînée Sophie (1891-1982) vers 1948, Paris, 4, rue de Casablanca. Archives familiales (c)Âgée de soixante ans lors de l’installation de la famille Gorboff à Paris (1934), Sophie Nicolaevna n’a jamais songé à travailler, ne serait-ce qu’à domicile, en peignant des pochoirs comme le fit un temps sa fille aînée Sophie. Suffisamment valide pour se rendre aux Etats-Unis (1932) afin de rendre visite à sa fille Marie, « Zeus » ré

Mais entre Sophie Nicolaevna et Jules Legras, il ne s’agit pas d’argent : on peut affirmer sans se tromper qu’il fut le troisième homme de sa vie

En traduisant La littérature en Russie (1929) de son ami (un long texte de 215 pages), Sophie Nicolaevna poursuit cet échange intellectuel qui est le sel de sa vie. Elle aime sincèrement cet homme : « Merci de votre amicale et constante présence …PS : Si vous saviez comme il est bon de savoir qu’il y a quelqu’un qui pense à vous et se souvient de votre existence » écrit-elle 28 juin 1936 ; s’enquiert auprès de Youli Antonovitch de ce qu’il aimerait manger lors de son passage à Paris (de la kacha? des pirojki à la viande ou au chou ?), lui fait part de ses préoccupations au sujet de l’avenir de sa fille Sonia, aborde un point de grammaire, cite Gogol (« On s’ennuie en ce bas monde, Messieurs! »), demande des précisions sur un mot du texte qu’elle est en train de traduire et remercie Jules Legras de ses cadeaux (du pain d’épice de Dijon).

« Je serre votre main, mon cher et vieil ami…Sonia vous embrasse et toute la famille – un peu la vôtre – vous salue et vous envoie ses félicitations ».

Une dernière lettre, écrite douze jours avant le décès de Jules Legras, montre combien Sophie Nicolaevna lui est attachée. « Mon très cher Youli Antonovitch, Cela fait déjà une semaine que nous ne savons rien de vous. Pardon de vous déranger ainsi mais envoyez-nous ne serait-ce que deux lignes. Comment allez-vous ? Avez-vous trouvé une femme pour prendre soin de vous ? Nous pensons à vous jour et nuit et espérons du fond du coeur que votre santé va continuer de s’améliorer et que vos forces reviendront. S’il vous est difficile d’écrire, dictez ne serait-ce que deux lignes à quelqu’un de votre entourage mais ne nous laissez pas sans nouvelles. Du fond du coeur, nous vous embrassons tous. Votre S. Gorboff » (lettre du 1er mai 1939, BM Dijon).

Cette grand-mère que j’ai detesté comme seuls les enfants savent le faire, m’est devenue plus proche grâce à ce texte miraculeusement retrouvé et à l’amitié qui l’a unie à Jules Legras. Quelques lettres, somme toute banales, l’ont fait apparaître sous un jour nouveau en atténuant ce que disait mon père à son sujet – jamais un baiser, aucun geste de tendresse – et ce que j’avais moi-même éprouvé. J’avais jugé cette femme forte sur les apparences et me réjouis aujourd’hui de pouvoir lui rendre hommage. Merci, Youli Antonovitch, d’avoir permis cela !

Je remercie également Sébastien Langlois, en charge des collections numériques et des fonds d’archives de la bibliothèque municipale de Dijon. Pour tout renseignement sur le fonds ou le journal de Jules Legras, le contacter : slanglois@dijon-ville.

Marina Gorboff, Paris, avril 2015

Colloque Jules Legras, Dijon, 8-9 décembre 2017 :« Loin de Moscou: Jules Legras et la famille Gorboff »

Jules Legras à Petrovkoe, chez les Gorboff

contact: gorboff.marina@gmail.com

Après ma disparition,ce blog sera numérisé et accessible sur le site de la bibliothèque municipale de Dijon, dans le cadre d’un fonds Gorboff:

Passionnante saga. A quand l’édition des mémoires?

J’aimeJ’aime